中途覚醒とは。本当の意味を知っていますか?多くの人が睡眠薬で治った、回数が減ったと思いがち。実は20代でも中途覚醒の後が眠れないという声も。サプリや漢方は病院で貰えないし治療まで時間がかかります。中途覚醒には原因と治し方、対策、薬など自分でも調べてみると思ってもみない収穫があったりするものです …

不眠症の特集に興味あれば下記よりどぞ。↓

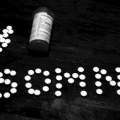

第3回 中途覚醒、不眠症の中で最も危険な症状って知ってました?

中途覚醒が辛いのは何度も目が醒めることでなく、目が醒めた後に寝入ることが出来ない場合。1度や2度であればまだ良いんですが、何度も目が醒めること自体にストレスが溜まってしまいます。

実は、この中途覚醒。不眠症の中で最も危険な症状だと言われています。中途覚醒が苦しい理由の1つにストレスが溜まる事に加え、中途覚醒によって睡眠の質が著しく低下してしまう原因があります。

今日はじっくり中途覚醒の仕組みを紹介しますので、この記事で中途覚醒の改善、解消の目算がつけば幸いです。

目次はこちら

中途覚醒とは

中途覚醒とは、睡眠維持障害(Sleep maintenance insomnia)とも呼ばれ、寝付くことができても、夜中に何度も目が醒めてしまったり、もう一度入眠できなくなる症状のことです。

最近の統計では、日本人の10人に1~2人は中途覚醒に悩まされているとされています。特徴としては、自覚症状のある人たちの内、3分の2は夜中に目が醒めても再び入眠できますが、半数以上は入眠出来なくなっているのが現状です。

一般的には

- うつ病

- 睡眠時無呼吸症候群・周期性四肢運動障害といった睡眠の病気

- 脳変性疾患(脳卒中、痴呆)

などで発現することが多いとされ、高齢者ほど睡眠が浅くなるため発現しやすく、他にはアルコール摂取により睡眠が浅くなった場合に発現、中途覚醒は睡眠全体の質が低下するとされています。

具体的な症状

- 疲れが取れない

- 寝た気がしない

- 体が徐々に不調になってきた

- 朝が起きれなくなってしまった

- 日中眠くて生活や仕事に支障をきたすようになった

- 寝入ってから3~4時間後に目が覚める事が多い

- 一度起きてしまうともう一度眠りにくい

- 朝と夜の活動時間帯が逆転しやすい

- 日中に酷い睡魔に襲われたり日中の仕事や生活に支障が出る

中途覚醒の仕組み

中途覚醒には覚醒中枢が関係していて、実は睡眠中にも覚醒中枢は休まず働き続けています。

例えば、地震など緊急な場合に備えている生物的な本能なんです。不規則な生活が続いたり、精神的ストレスが溜まると、働き方に異常が起きて中途覚醒に悩まされるようになるというメカニズムがあります。

中途覚醒の原因

加齢による体力減少

実は、中途覚醒は年齢と密接な関係があります。

「寝るのは体力がいる、だから子どもはよく寝て、年寄りは寝ない」なんて事を言われたりしますが、案外的外れではないんです。60代の中途覚醒は2割にものぼると言われています。

持病がある場合

睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害といった睡眠の病気で中途覚醒は起きやすい。

他にも、アトピー性皮膚炎のかゆみや、肩や首の痛みでも目がさめる。こうした持病があり中途覚醒に悩むのなら、まず、病気の治療を優先させなければならない。実際に、睡眠時無呼吸症候群は呼吸を補助する機器を使うなど、中途覚醒が大幅に改善できることも多いようです。

中途覚醒を起こしている原因は持病や疾患で、中途覚醒はその2次的なもので起こる可能性がある病気を挙げていきます。とくに心配なのは、以下の病気です。

- 高齢の方

鬱病、 (男性だけ)前立腺肥大、 むずむず脚症候群(足がむずむずするような不快感があって眠れない病気です)、心臓疾患:心不全、狭心症など、 呼吸器系の疾患:喘息、COPD、慢性気管支炎、肺気腫、 慢性リューマチや慢性関節炎、 首・腰・肩などの神経症、慢性腎臓病、 糖尿病、 高血圧

- 中年の方や若い方

アルコール依存症、鬱病や他の精神疾患、 睡眠時無呼吸症候群、 慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、周期性四肢運動障害 (足が寝ている間に、大きく動きその動きで目が覚めてしまいます) など

夜間の頻尿

夜間頻尿は加齢現象の1つで、「尿意があるから起きるのか、中途覚醒で起きるから尿意を感じるのか」どちらが主な原因なのか特定することが第一歩。

昼も頻尿であれば前立腺肥大症や過活動膀胱といった病気の可能性あり。

夜間の頻尿高齢の方に多いのですが、高齢になるにつれて前立腺肥大や膀胱の筋肉の弛緩により夜間の頻尿が増えてきます。そのため、中途覚醒という睡眠障害というよりは2次的にこの原因によって起きてしまうことが多いです。

睡眠サイクルの切り替え

睡眠サイクル睡眠サイクルには、大きくレム睡眠、ノンレム睡眠の二つの睡眠が上手く重なり合って交互に起こります。

平均的に90分周期で交代すると言われていますが、人によっては90分周期や100分周期の方も多く少しずつずれています。以下がレム睡眠、ノンレム睡眠の働きです。

- レム睡眠:記憶を残したり消したりする、体を休める、記憶を整理する(受験生や勉強している人はこの睡眠が大事だと言われています)

- ノンレム睡眠:脳を休める、ホルモンの分泌や免疫力をアップさせる

中途覚醒はこのレム睡眠(脳ではなく体を休める睡眠)に変わる時に眠りが浅くなり起こりやすいです。

年齢が高くなるほど、レム睡眠が長くなりますので60代以上の方はこの睡眠サイクルが原因の方が多いです。

レム・ノンレム睡眠についてはこちらの記事に詳しく書いています。↓

寝る前のアルコール

深夜の飲酒アルコールを飲む人に多いのも中途覚醒の特徴です。

アルコールは寝入りを良くするのですが(血管が飲んだ後拡張する)、ちょうど深夜近くになるとアルコールが体内から抜け始めます(肝臓で解毒されます)。その際、血管が収縮するとともにアルコールの離脱症状も起こり、深夜に目が覚めてしまう人が多いのです。

さらに、飲酒をすると布団もかけずに深夜に寒くて起きるなど、飲酒の体内への作用というより、酔ったために引き起こされる状況により起きてしまう人も多いです。(中年や最近では若い方でも多くなってきています)

ストレスによるホルモン過剰

ストレスストレスが溜まってくると、男性ホルモンが過剰に分泌されます。

男性ホルモンは交感神経も刺激しやすく、交感神経が寝ている間でもリーダーになり、脳を興奮させてしまうため睡眠途中で起きてしまいます。

いびき(睡眠時無呼吸症候群)

睡眠時無呼吸症候群いびきが大きい方などはこの無呼吸症候群の恐れがあります。

何らかの原因(肥満によるのどに周辺につく脂肪や舌の肥大など)により呼吸ができなくなり起きてしまう可能性もあります。中年の男性の方や肥満の方に多いのがこの原因です。

薬やサプリメント

薬の副作用入眠障害と同様に、以下の薬やサプリメントは交感神経に働きかけるため入眠困難になる場合もあります。(個人差あり)

- 気分を高揚させるような薬(抗うつ剤、抗パーキンソン病の薬)

- カフェイン

- 栄養ドリンク

- 高血圧の薬

- 気管支拡張剤など呼吸器系の薬

- ステロイド

- 抗生物質

- 咳止めの薬 など

中途覚醒の落とし穴

他の睡眠障害と違って、寝入りには問題がないので、周りの人は睡眠不足だとか、睡眠にストレスを抱えているとわかってくれません。

それは、自分自身にも言える事で、あまり深刻に考えない人も多い傾向で、症状が悪化したり手の付けられない状態になってから診察にかかるケースが多いんです。そのため、治療も長くなってしまい時間とお金を余計に費やす羽目になるんです。

中途覚醒の最大のリスク

夜中に何度も起きてしまうので、風邪など体調を壊しやすくなったり、十分に寝れていないという不安感から精神的に不安定になるきっかけとなってしまいます。他には、 中途覚醒によって高血圧症や糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まってしまうこともあります。中途覚醒は血圧コントロールの点からみるとマイナスに働いてしまうんです。

しかし、中途覚醒の最大のリスクは睡眠の質に大きな影響を与えることです。睡眠にはいくつかの段階があり、時間をかけて浅いところから徐々に深く潜っていくようなものです。ところが、睡眠の途中で覚醒してしまうと、また最初から「やりなおし」になります。このやり直しが睡眠の質を一気に低下させてしまうんです。

ようは浅い睡眠であるレム睡眠と深い睡眠であるノンレム睡眠のバランスが、著しく低下してしまうんです。コレは、どちらが多ければ良いというものではなく、どちらも必要で2つで1つ、セットなんです。

詳しくはこちらの記事を読んでみてください。↓

中途覚醒の対策;生活習慣編

中途覚醒をはじめとした睡眠障害は、生活習慣と密接な関係があって、習慣の見直しをするだけで効果があります。漢方と同じように即効性はありませんが、根本的な原因を解決・予防する対策の1つです。

睡眠制御法:寝室=寝る場所と脳に記憶させる方法

やり方は、できるだけ寝る以外で寝室を使用せず、脳に「寝室は寝るだけの場所」という考えを認識させます。そのため、寝るときだけ寝室に移動し、お昼寝などは寝室で寝ないなど決めて実行してみてください。

刺激制限法

![]()

寝る前の儀式もそうですが、できるだけ寝室では寝るだけのために刺激を排除する方法ですやり方は、寝室に入ったらPCやスマホなどの電源を消したり、本を止めて横になります。それを繰り返す事によって刺激が制限され、寝室で眠れるようになりやすくします。

寝る前のストレッチ

寝る前に首と呼ばれる部分から徐々に伸ばしていきます。そうすることにより手足の先まで血行が良くなり眠りが持続しやすくなります。

ストレスの除去

あまり悩みを抱え込まないようにしたり、趣味でストレスを解消したりすることをおすすめします。体を動かすのも中途覚醒には効果的ですので散歩やジョギングなどから始めてみて下さい。

生活習慣の改善

アルコールを飲まない日を作ったり、アルコールを飲む日はアルコールを飲みながらそれと同じ量の水を飲みます。(お茶はノンカフェインのものを飲んでください)

また、暴飲暴食や脂っこい食べ物はお昼や朝に食べて寝る前には控えるようにしても、胃腸の働きが穏やかになり睡眠の継続に効果的です。

早く寝過ぎない

睡眠障害を持つ人の多くは床に入っている時間がそれ以上に長くなりがち。

6時間半で睡眠が足りる人が無理に8時間床に入っていれば、1時間半は中途覚醒として起きてしまいかねない。大切なのは思い悩み過ぎないこと。

何が何でも8時間寝ないといけない

という睡眠習慣に対する考えを変えるだけで、中途覚醒が改善することは意外と多いんです。

その他のおすすめ

![]()

ノンカフェインのお茶などを飲んで、気の置けない友だちなど電話ができる人と楽しくおしゃべりします。1時間くらい話すとちょうど興奮も覚めて、程よく疲れるので女性などはおすすめです。

また、ニュース断食(ニュースを見ないこと)なども1つの方法です。ショッキングや悲しいニュースなど知らなくていいことは自分の脳から締め出します。そのため、ニュースなどは最低限必要なものだけ読み、あとは省いてしまうのも手。

中途覚醒の治し方

![]()

中途覚醒は不眠症の1つです。

ここからも共通することは精神的な問題と生活習慣です。ちょっとしたコツとして、精神的な問題は後回しにすること。まずは目の前に今できる簡単なことをしてみる。これが最も効果的な方法だと専門家は口を揃えて言っています。

逆に、一番やってはいけないことは早く改善させたいからといって、アレもコレも一斉にやろうとして頓挫すること。生活習慣を変えるというのは、言葉以上に手強いケースが多く、一斉にやってしまうとハードルが高過ぎると感じてしまって諦めてしまうのです。

もう一度言います、大切なのは目の前の今できる簡単なことをやってみましょう。整理するために、紙に書き出してみるのも良いでしょう。一歩一歩、じっくり腰を据えてやってみましょう。

中途覚醒に効くサプリメント

中途覚醒にだけ効くサプリではありませんが、まずどんな栄養素が必要かというと必須アミノ酸である『トリプトファン』を摂取する必要があります。

コレは睡眠ホルモンであるメラトニンを分泌させやすくするための栄養素です。また、トリプトファンに限ったことではありませんが、過剰摂取は逆効果ですのでご注意を。

中途覚醒を治療する薬

最近、中途覚醒に効果のある新薬も登場しています。

睡眠障害に使われる睡眠薬(睡眠導入剤)には、作用時間の長いものと短いものがあるので、症状によって使い分けるのがポイント。中途覚醒の場合、効果は朝まで続いて欲しいので長めのものを選びましょう。

作用が長い睡眠薬として新たに登場したのがベルソムラ錠(一般名はスボレキサント)。オレキシン受容体拮抗薬というタイプの医薬品で、過剰に昂ぶった脳の覚醒中枢を鎮めてくれます。覚醒中枢が過剰に働いている人は多いので、睡眠を改善する医薬品として期待されていいます。

中途覚醒には漢方でじっくりと

中途覚醒には、虚実を問わず加味逍遙散が有効です。

加味逍遙散(カミショウヨウサン)とは

![]()

女性の不定愁訴に用いられる代表的な漢方薬“産婦人科の三大漢方薬”のひとつで、月経異常や更年期障害など、女性特有の症状によく用いられます。

体力があまりない人で、肩がこる、めまいや頭痛がするなどのほか、のぼせや発汗、イライラ、不安など、不定愁訴といわれる多様な心身の不調に広く用いられます。逍遙とはぶらぶら歩くことを意味しますが、「加味逍遙散」もさまざまに移り変わる症状に効果があることからつけられた名前です。

三大漢方薬はいずれも「瘀血(おけつ)」(*)を取り除く「駆瘀血剤(くおけつざい)」ですが、「加味逍遙散」は、「気逆(きぎゃく)」からくる神経の高ぶりにも、「気うつ」からくる抑うつにも効果があります。

ストレスによる心身の不調をあわせて改善現代では、ストレスによって頭痛やめまい、不安、不眠などの症状に悩まされる人が少なくありません。「加味逍遙散」は、そうした心身の不調にも使われます。

(*)「瘀血(おけつ)」:「血(けつ)」がなんらかの異常で滞っている状態

不眠症の記事で漢方薬の事詳しく載せています。↓

上記でも改善しない、すぐにでも治療を受けたい場合

大切なのは、自覚があったらすぐに専門機関(内科か精神科・心療内科)へ行き的確な治療を受けることです。

一方で、中途覚醒は心配無用という声も

![]()

人間がまとまって眠る習慣を持つようになったのは産業革命以降で、この200~300年とされています。日中眠くなるなどの問題がなければ、それほど気にする必要はないという専門家の意見もあります。

「高齢者が夜中に目が覚めやすくなるのは仕方がない」

「健康だと65歳を過ぎるころには20代よりも約1時間少ないとされるにも関わらず、

少しでも眠ろうと長く床の中で過ごすようになり、中途覚醒などの不眠を慢性化させている」

「夜中に目がさめて眠れずにいると暗闇から警戒心だけが強まる。

いっそう、電気をつけて眠くなるまで本を読むなどしたらよい」

日本大学医学部 内山真主任教授(精神医学)

![]()

少なくとも産業革命前の西欧における人間の睡眠は分断されていることがわかった。

夜中に1~2時間の「中途覚醒」を挟んで、3時間前後ずつ眠っていた。夜中の目覚めの時間には隣の人を訪ねることもあった。「現代人が夜まとまって眠るのは、必ずしも自然なものでないのかもしれない。中途覚醒型の不眠は睡眠障害の一種とされるが、伝統的な睡眠様式が現代で主張を試みているのではないか」

バージニア工科大学 歴史学者 Roger E. Kirk 教授

まとめ

中途覚醒は不眠症の中で最も危険な症状だということがわかって頂けたでしょうか。

ようは、睡眠サイクルの一時中断が中断ではなくリセットになることで睡眠の質が一気に低下するということ。そもそも睡眠というのは、最初の1サイクルである90分前後で半分以上の疲れを取ってくれます。が、やはりそれだけでは不完全です。

しかも、月に1回ならまだしも、1週間に数回、それが何ヶ月、何年と続くとなると、この中途覚醒の怖さがよりわかって貰えると思います。こういった睡眠障害の怖いところは、単発でなく継続されるという部分です。ようは、呪いみたいなものです。

ゲームであれば、教会でお祈りすれば回復できるかもしれませんが、現実はそうはいきません。やっぱり日頃のケアを気をつけたいところ。

あとがき(2018/12/16更新)

新たに加筆と修正を行いました。

中途覚醒は不眠症の中で最も患者数が多いと言われています。中途覚醒に悩んでいる人たちにとって、少しでも役に立つような記事でありたいと思っています。TwitterのコメントやHP最下部のお問い合わせ欄よりメッセージ頂いても構いません。もっとこんな情報が知りたい、中途覚醒のこんな特集をして欲しいなどご要望あればお気軽にお知らせください。声の多いものから順に追記してゆきます。